明神塾4回レジュメ

明神塾4回レジュメ

|

「江戸食文化と江戸文芸」・第4回 江戸の外食産業

〜ファーストフードの隆盛〜

2015年9月16日

安藤優一郎

|

|

◆

本講座の趣旨 |

|

日本文化の源流は江戸時代にさかのぼると言っても過言ではないでしよう。今期は食と文芸をテーマとしたミニ講座に加えて、タイトルにちなんだゲストとの対談を通じ、皆さんを魅力あふれる江戸文化の世界にいざないます。

|

|

はじめに |

|

江戸はすし、そば、うなぎ、天ぷらなど、現代につながる外食産業が発達した町でした。その発展の様子を概観します。

|

|

1.外食産業発展の背景 |

(1)江戸という巨大都市

武士・町人の人口比率/参勤交代により絶えず人が入れ替わる/独身の男性が非常に多い街/外食産業が発展

(2)外食できる場所

広小路などの空き地(火除地)/街道筋/外堀の堀端

広小路などの空き地(火除地)/街道筋/外堀の堀端

|

|

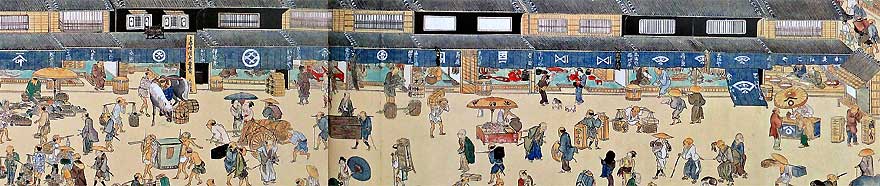

2.いろいろな盛り場

|

(1)寺社門前・境内

浅草寺/寛永寺/深川永代寺/牛込赤城明神/市谷亀ヶ岡八幡宮

(2)広小路(元々は火除地)

寺社の門前〜上野・浅草広小路/橋のたもと〜隅田川に架かる両国橋の東西広小路は江戸随一の盛り場/江戸橋広小路/日本橋

.jpg) (3)観光名所

(3)観光名所

隅田川沿い(墨堤)/王子の飛鳥山/品川の御殿山/中野の桃園

(4)芝居町と歓楽街

日本橋そして浅草の芝居街/吉原/深川/宿場町

|

|

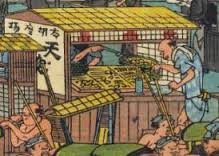

3.屋台店(図①) |

(1)煮売り・焼売り

最初は天秤棒に商品をぶら下げて売り歩く振売/調理しながら売り歩く形態へ/加熱処理を施した上で簡便に飲食を提供するのが煮売り屋・焼売り屋/宿場町・街道から江戸の町へと広がる/大手門・桜田門の下馬所/小舟で船客に販売〜くらわんか船

(2)屋台の急増

明暦の大火からの復興/労働人口の流入による外食需要の高まり〜煮売り屋特に蕎麦屋の急増/出火多発のため、移動しながらの煮売り禁止の町触/居ながらの煮売り・焼売りである小屋掛や常設店舗での営業は認められる/実際は振売的な移動式の屋台の営業も続く/屋台店の代表は寿司と天ぷら屋

(3)手軽な職種

文化元年(1804)に食べ物商人は6106軒/文化3年(1806)の大火で増加〜資本力に乏しい町人でも商売可能/店が10軒あれば8・9軒は食べ物屋/零細商人保護のため町奉行所による減少策(防火策)は不充分なものに/茶菓子や酒肴を提供するのが水茶屋、調理した食べ物を提供するのが煮売り茶屋

文化元年(1804)に食べ物商人は6106軒/文化3年(1806)の大火で増加〜資本力に乏しい町人でも商売可能/店が10軒あれば8・9軒は食べ物屋/零細商人保護のため町奉行所による減少策(防火策)は不充分なものに/茶菓子や酒肴を提供するのが水茶屋、調理した食べ物を提供するのが煮売り茶屋

|

|

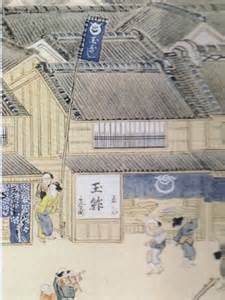

4.外食(図②) |

(1)茶店

奈良茶飯屋〜浅草寺の門前茶屋(明暦の大火後)/煎茶を煎じたお茶を使い、塩を少し入れて炊いた飯/酒は1合20〜32文/江戸一の盛り場の両国に並ぶ茶店では、玉子焼き・冷そうめん・砂糖水・西瓜・わらび餅・よね饅頭などが提供される

(2)寿司屋

握りすしを生み出したのは、両国の与兵衛すしの初代・花屋与兵衛?(自分以前に、にぎり鮨を試みた者がいると書き残している)/食酢でしめた酢飯に魚の切り身を載せ、醤油を付けて食べる/ネタは、コハダ・アジ・アナゴ・キスなど〜火を通したものや酢じめにした上で使用される/ 握り鮨登場前の馴れずしとは、魚介類を塩で下漬けし、さらに蒸した米と一緒に漬け込み、自然発酵させた保存食(鮒鮨)

握りすしを生み出したのは、両国の与兵衛すしの初代・花屋与兵衛?(自分以前に、にぎり鮨を試みた者がいると書き残している)/食酢でしめた酢飯に魚の切り身を載せ、醤油を付けて食べる/ネタは、コハダ・アジ・アナゴ・キスなど〜火を通したものや酢じめにした上で使用される/ 握り鮨登場前の馴れずしとは、魚介類を塩で下漬けし、さらに蒸した米と一緒に漬け込み、自然発酵させた保存食(鮒鮨)

|

|

|

◇◆◇

|