明神塾レジュメ3

明神塾レジュメ3

|

「江戸食文化と江戸文芸」・第3回

江戸の宴会料理

〜接待と料亭〜

2015年7月22日

安藤優一郎

|

|

◆

本講座の趣旨 |

日本文化の源流は江戸時代にさかのぼると言っても過言ではないでしよう。今期は食と文芸をテーマとしたミニ講座に加えて、タイトルにちなんだゲストとの対談を通じ、皆さんを魅力あふれる江戸文化の世界にいざないます

日本文化の源流は江戸時代にさかのぼると言っても過言ではないでしよう。今期は食と文芸をテーマとしたミニ講座に加えて、タイトルにちなんだゲストとの対談を通じ、皆さんを魅力あふれる江戸文化の世界にいざないます

|

|

◆はじめに

|

|

江戸は日常的な食生活のみならず、宴会や接待の場といった非日常的な食生活も華やかでした。江戸の様々な宴会料理をご紹介します。

|

|

1.江戸の料亭 |

(1)江戸の高級料理店(図①)

江戸経済の繁栄と食文化の相関関係/料理茶屋が続々と誕生/18世紀中頃より高級料理屋登場/深川洲崎の升屋〜江戸最初の高級料理茶屋/日本橋室町の浮世小路の百川/深川の平清〜会席料理の最後に出される鯛の潮汁で知られる/浅草山谷の八百善

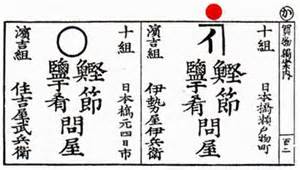

(2)料理店番付の登場(図②)

料理番付の登場と店名掲載の背景/「江戸買物独案内」(商人の名鑑)〜文政7年(1824)刊。上巻1114店。下巻1258店。飲食部151店/イロハ順に業種・職種が配列(江戸が余りに大きく、どこにどんな店があるか分からない)

料理番付の登場と店名掲載の背景/「江戸買物独案内」(商人の名鑑)〜文政7年(1824)刊。上巻1114店。下巻1258店。飲食部151店/イロハ順に業種・職種が配列(江戸が余りに大きく、どこにどんな店があるか分からない)

(3)懐石料理の登場

本膳料理(七五三の膳)から一汁三菜の懐石料理へ/お吸い物に口取り肴。刺身。茶碗もの。酒肴。一汁一菜・二菜と飯。お菓子とお茶というコースに発展

本膳料理(七五三の膳)から一汁三菜の懐石料理へ/お吸い物に口取り肴。刺身。茶碗もの。酒肴。一汁一菜・二菜と飯。お菓子とお茶というコースに発展

|

|

2.料亭の接待とイベント

|

(1)江戸の接待場

幕府役人の接待〜人事目的の武士と利権目的の商人/商人同士の商談の場/富裕層が集中する日本橋は接待街〜深川などの材木商人街も/江戸留守居役の会合の場/外国使節の接待〜料理の仕出し

(2)大食い大会と書画会(図③〜④)

酒組・菓子組・飯連・蕎麦組/高級料亭が会場/立ち合い人は有名人/千住の酒合戦/料亭で書画会/曲亭馬琴と御家人株

|

|

3.御成御殿と饗応の宴 |

(1)将軍御成の政治的意義

主従関係確認の政治的イベント/初代将軍家康による浅野・池田家の伏見邸への御成/2代将軍秀忠による有力外様大名の江戸邸御成/御成御殿や庭園の造営/慶長15年(1610)の上杉景勝邸御成〜献上儀礼・献酬・饗応の膳部・能・茶の湯

(2)行事の簡略化

足利将軍家の御成/式三献(酒肴を出して三杯飲ませて膳を下げることを三回繰り返す)と御成時間の長さ〜夜通しで饗応と能/元和3年(1617)の前田利常邸御成〜初献は焼き鳥、二献は真羽煮、三献は干鱈、まきスルメ。七五三の膳(本膳に七品、二の本膳に五品、三の本膳に三品の料理)/時間の短縮と儀礼の簡略化

足利将軍家の御成/式三献(酒肴を出して三杯飲ませて膳を下げることを三回繰り返す)と御成時間の長さ〜夜通しで饗応と能/元和3年(1617)の前田利常邸御成〜初献は焼き鳥、二献は真羽煮、三献は干鱈、まきスルメ。七五三の膳(本膳に七品、二の本膳に五品、三の本膳に三品の料理)/時間の短縮と儀礼の簡略化

(3)御国自慢の饗応膳

寛永6年(1629)の前田利常邸への3代将軍家光の御成/国元から北陸名産の鮎・鱒を取り寄せる。郷土料理を出す/翌年の島津家久邸への御成/鶴のお吸い物、鹿児島の郷土料理の筍羹(筍に蕨・海老・蛤・とこぶし・蒲鉾などを取り合わせた煮物)/御膳や食器類は御成の時だけ使われる〜屋敷跡から廃棄された食器類が出土/元禄15年(1702)の五代綱吉の前田邸御成では7000人前以上の御膳用意〜総経費は29万8000両

|

|

4.大名庭園でのおもてなし |

(1)江戸の大名屋敷

大名屋敷〜上・中・下屋敷/将軍・他大名の接待用として活用〜江戸の社交空間/巨大な庭園の造成/接待の場として庭園を活用/将軍御成

大名屋敷〜上・中・下屋敷/将軍・他大名の接待用として活用〜江戸の社交空間/巨大な庭園の造成/接待の場として庭園を活用/将軍御成

(2)尾張徳川家下屋敷・戸山荘でのおもてなし

将軍家斉が鷹狩りの帰途に立ち寄る/十三万坪もの巨大庭園/園内茶亭では握り飯・団子・田楽などの軽食/戸山荘二十五景の一つ古駅楼で酒肴/望野亭で献上儀礼と酒宴

(3)紀州徳川家赤坂中屋敷・西園でのおもてなし

清水徳川家の用人村尾正靖たちが紀州藩主徳川斉順より招待される/庭園を拝見/園内の長生村の農家で竈に掛けられた鍋を見る〜焼き豆腐・芋・大根入り/鳳鳴閣という茶亭で斉順をホストとする酒宴/鯛のお吸い物、ヒラメの刺身、玉子、甘露梅。農家で見た鍋が届けられ皿に盛られる/斉順のお酌/焼いた鯵、串焼きの川海老、御飯、茶菓子(羊羹・饅頭・紅梅餅)

清水徳川家の用人村尾正靖たちが紀州藩主徳川斉順より招待される/庭園を拝見/園内の長生村の農家で竈に掛けられた鍋を見る〜焼き豆腐・芋・大根入り/鳳鳴閣という茶亭で斉順をホストとする酒宴/鯛のお吸い物、ヒラメの刺身、玉子、甘露梅。農家で見た鍋が届けられ皿に盛られる/斉順のお酌/焼いた鯵、串焼きの川海老、御飯、茶菓子(羊羹・饅頭・紅梅餅)

|