|

明神塾 レジュメ 1 |

|

江戸の能 〜将軍と大名の嗜み〜 |

| ◆講座の趣旨 |

|

日本文化の源流は江戸時代にさかのぼると言っても過言ではないでしよう。今期は食と文芸をテーマとしたミニ講座に加えて、タイトルにちなんだゲストとの対談を通じ、皆さんを魅力あふれる江戸文化の世界にいざないます。 ◇◆◇はじめに◇◆◇  江戸時代、能は将軍や大名が自ら役者となって楽しんだ芸能でした。江戸の武家社会と能の深い関係を解説します。

江戸時代、能は将軍や大名が自ら役者となって楽しんだ芸能でした。江戸の武家社会と能の深い関係を解説します。

|

| 1.江戸初期の芸能文化 |

|

(1)安土桃山文化

壮大な建築〜安土城・聚楽第・大坂城/豪華な障壁画・屏風絵・襖絵〜狩野永徳の「洛中洛外図」、長谷川等伯の「松林図屏風」/町衆文化の台頭〜堺・博多商人の自治/千利休と茶道/朝鮮出兵と有田・薩摩・平戸・萩焼

(2)幕府と朝廷 天皇権威の封じ込み/元和元年(1615)、禁中並公家諸法度発布/天皇は学問が第一/京都所司代と伏見奉行/後水尾天皇と寛永6年(1629)の紫衣事件/政治的発言を封じられた天皇による文化サロンの創出〜京都の寛永文化。平安以来の王朝文化の再生 (3)寛永文化サロン 八条宮が造った数寄屋造の桂離宮/狩野探幽の「大徳寺方丈襖絵」/俵屋宗達の「風神雷神図屏風」/酒井田柿右衛門、本阿弥光悦の工芸品/公家が諸芸の家元に。家職化への道〜冷泉家が和歌、三条西家が香道、三条家が笛の家元 |

| 2.戦国武将と能 |

|

(1)神事芸能の発展 田楽や猿楽などの芸能から歌舞・演劇の形を取る能が発展を遂げる/能楽師は座を作り寺社の保護を受ける/大和猿楽四座のうち観世座の観阿弥・世阿弥父子が将軍足利義満の保護を受ける/幕府の式楽に/狂言は、能の合間に演じられる滑稽と風刺を主とした芸能 (2)豊臣秀吉と能 文禄2年(1593)、御陽成天皇の前で演じる〜保護から自演へ/禁中(太閤)能/諸大名も拝見/秀吉・家康・前田利家による狂言も/3年(1594)、利家邸に赴いた秀吉を猿楽で饗応。秀吉も家康・利家を招き交互に能を演じ合う/伏見城完成の際、自分の事績を題材とする五番の能を演ず〜「明智」「柴田」「北条」を創作させ、家康・利家との立合能 (3)江戸幕府と能 江戸城の年中行事・正月3日の「謡初」/元和4年(1618)、秀吉以来の四座(観世・宝生・金剛・金春)保護の方針を踏襲/将軍秀忠や家光は江戸城、御成先の大名屋敷で能観賞を好む/大名家では御成に備えて能役者を召し抱え。家臣に能を習わせる |

| 3.将軍御成と加賀藩の能 |

|

(1)将軍綱吉の能好き 演能を見せるのを好み、諸大名にも演能を求める将軍/天和2年(1682)、前田家で将軍下賜の鶴を披露する能楽執行/貞享2年(1685)、藩主前田綱紀は老中より鳴り物の嗜みを聞かれ、小鼓の稽古開始/能の稽古もおこない、綱吉贔屓の能役者から指南を受ける/3年(1686)閏3月、江戸城で綱吉の演能拝見。綱紀自身も演能するよう要請される/宝生流の役者に弟子入り/4月に綱吉の前で御三家や徳川綱豊とともに演能 (2)加賀藩の能 綱紀は三日に一度の能稽古/前田家お抱えの能役者〜秀忠・家光の江戸藩邸御成時の饗応のため/貞享4年(1687)、江戸城での演能拝見後に本郷上屋敷で演能/江戸城の席次や官位の昇進、綱吉からの拝領品披露の時に能楽で接待/家族の祝事には必ず能楽/文化8年(1811)に6日間の規式能と5日間の慰み能/藩主斉広がシテ役、御手役者(禄を受けて能の立方・囃子方を専業)や町役者(能の一役を兼業する町人)を総動員〜出演した役者は259人。拝見を命じられた藩士・町人は5600人余 |

| 4.江戸の町入能 |

|

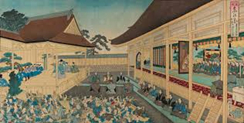

(1)江戸城の能舞台(図①) 本丸御殿内の大広間の南庭に能舞台付設/諸大名の城内、江戸屋敷内にも能舞台置かれる/定例の能は正月3日の「謡初」/臨時の能は将軍宣下、代替り、婚姻など慶事に開催/江戸に下向していた公家、諸大名・役人、江戸町人にも祝儀として拝見許可 (2)江戸の町入能(図②) 将軍家光に世継ぎ家綱が誕生した時、江戸町人を招待して見物させたのが嚆矢/町人には傘を渡すのが慣例〜当日は雨天だった/名主からの申請に基づき5000人ほどの町人(古町居住)に午前午後の二部制で拝見許可/入場札を所持していれば誰でも拝見可能/大広間の将軍や幕閣と共に拝見〜但し白洲/その日だけの無礼講〜町奉行に親玉と声を掛ける/終了後、鏡餅と徳利の振舞い/帰城した町人を各町では高張提灯や万燈を灯して迎える (3)将軍警護の御徒と能(図③) 御徒の職務/大広間で能見物の将軍を広間下の石畳(皮布団付き)で警護/不動の姿勢 |

| お問合せ|プライバシーポリシー|神田明神HP |

| >>前画面に戻る場合は「戻る」ボタン |