|

明神塾 第6回レジュメ | |||||||

| ■ TOP Menuへ | |||||||

|

「江戸食文化と江戸文芸」 第6回・観光都市江戸の誕生 〜江戸名所の誕生〜 2013年11月20日 安 藤優一郎 | |||||||

| ◆本講座の趣旨 | |||||||

| 江戸は京都や奈良に勝るとも劣らない観光都市でした。江戸で誕生した意外な観光名所の数々にご案内します。 。 | |||||||

|

1.観光都市江戸 | |||||||

|

(1)江戸の観光客 江戸定住者〜江戸の範囲/江戸近郊地域の住民(日帰り圏内)/公用で江戸に出てきた者〜参勤交代による江戸詰勤番武士。裁判を受けるため、江戸の奉行所に出廷する全国各地の町人・百姓/観光旅行者(おのぼりさん) (2)江戸観光のスケジュ−ル  江戸単独の観光旅行というより、江戸(数泊)も含めた各地の観光名所めぐり/嘉永2年(1849)2/9〜3/8、福島県白沢村(二本松藩領)の神主国分紀伊守妻ふさ(47才)が8人連れの旅行〜鹿島神宮・香取神宮・成田山・江戸見物・川崎大師・鎌倉・江の島・江戸見物・筑波山・日光/江戸見物〜亀戸天神・浅草観音・寛永寺・湯島天神・神田明神・芝居見物・富岡八幡・泉岳寺・目黒不動・山王権現・二本松藩丹羽家屋敷など大名屋敷・買い物・愛宕山・増上寺・芝神明宮/東国の人間は伊勢参宮の行程に江戸見物を組み込む(伊勢参宮日記に江戸観光の記録が残ることか多い)/西国の人間が東に向かう場合、善光寺参詣が主目的の一つ

江戸単独の観光旅行というより、江戸(数泊)も含めた各地の観光名所めぐり/嘉永2年(1849)2/9〜3/8、福島県白沢村(二本松藩領)の神主国分紀伊守妻ふさ(47才)が8人連れの旅行〜鹿島神宮・香取神宮・成田山・江戸見物・川崎大師・鎌倉・江の島・江戸見物・筑波山・日光/江戸見物〜亀戸天神・浅草観音・寛永寺・湯島天神・神田明神・芝居見物・富岡八幡・泉岳寺・目黒不動・山王権現・二本松藩丹羽家屋敷など大名屋敷・買い物・愛宕山・増上寺・芝神明宮/東国の人間は伊勢参宮の行程に江戸見物を組み込む(伊勢参宮日記に江戸観光の記録が残ることか多い)/西国の人間が東に向かう場合、善光寺参詣が主目的の一つ

(3)江戸の観光コ−ス 「江戸見物四日めぐり」〜宿屋が集中する馬喰町を起点に、江戸の観光名所を東西南北に分けて四日で歩いて回れるとした刷り物/南方面〜堺町・葺屋町(歌舞伎)→日本橋→和田倉門→外桜田門→霞が関→山王権現→虎の門→京極家屋敷内の金比羅→増上寺。西方面〜大伝馬町→大手門前→昌平橋→神田明神→湯島天神→不忍弁天→東叡山寛永寺→根津権現→日暮里→王子。北方面〜浅草御門→浅草寺→吉原→木母寺→新梅屋敷→向島→大川橋。東方面〜両国橋→回向院→永代橋→深川(富岡)八幡→亀戸天神/「従馬喰町江都見物名所方角略絵図」(馬喰町一丁目・かりまめ屋茂右衛門版)〜旅籠屋刈豆屋茂右衛門が宿泊者に配布(PR用) /短期間で効果的な江戸観光を可能にする工夫〜案内人需要の高さ  (4)幕府の観光振興

(4)幕府の観光振興都市化が求めた気晴らし/吉宗の観光振興/桜の名所・飛鳥山、隅田川堤/桜と紅葉の名所・品川御殿山/犬小屋が桃園に | |||||||

| 2.江戸の観光産業 | |||||||

| ▼ 年表1へ | |||||||

|

(1)宿屋 日本橋近くの馬喰町・伝馬町に宿屋が集中(両国広小路・芝居町にも近い)/宿泊代は1泊336文(刈豆屋)〜地方の宿代は250文ぐらい/大坂ではイベント会場としての使用例(貸座敷)〜芸人の興行/芝居見物の場合、宿泊料金の割引のサ−ビス/旅籠の大型化による客引きの過熱化(サ−ビス合戦)〜引札(チラシ)の配布。客の地元を対象としたリピ−タ−の確保を目指す (2)観光案内人(宿屋が斡旋) 案内代は250文前後(夜は130文)〜昼夜込みもあり。昼食は自弁/案内代は、頭割りで負担/案内人なしに、効率よく江戸観光を楽しむのは困難〜地理不案内/京都・大坂・奈良(70人)・高野山・鎌倉にも案内人あり  (3)出版メディア

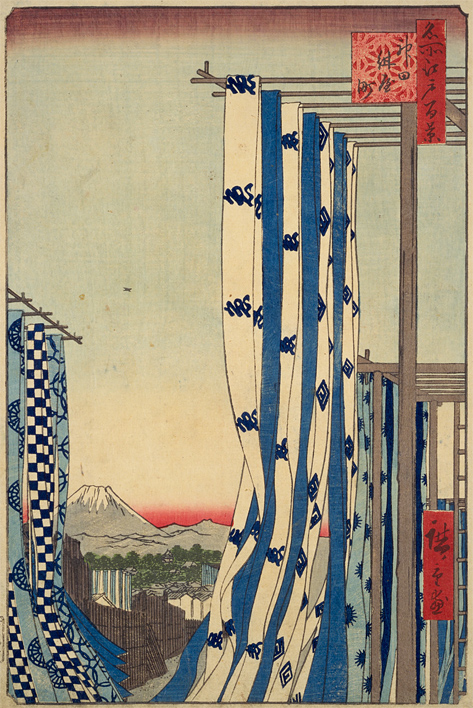

(3)出版メディア江戸切絵図〜地域ごとに分割した一枚物の絵図(正確さより、わかりやすさ重視)/「江戸方角名所杖」〜方角別に観光名所をまとめる(挿し絵入り)/江戸の往来物(寺子屋のテキスト)〜江戸の観光名所が列挙/武鑑〜大名や幕府役人の名鑑/「江戸買物独案内」(商人の名鑑)〜文政7年(1824)刊。上巻1114店。下巻1258店。飲食部151店/イロハ順に業種・職種が配列(江戸が余りに大きく、どこにどんな店があるか分からない)/歌川広重画「名所江戸百景」など江戸の名所絵 (4)江戸名所図会 1415005.jpg) 神田雉子町名主斎藤家三代による編集事業/寛政10年(1798)に出版許可。天保5年(1834)に前編10冊、7年に(1836)に後編10冊刊〜高価な江戸土産/安永9年(1780)刊行の「都名所図会」(京都の名所旧跡の由来の解説と挿し絵)の影響〜名所図会のブ−ム起きる/本書で取り上げられた項目は1043件。半数は神社・寺社などの宗教施設。自然景観や行事・逸話などが取り上げられる/挿し絵は754件〜俯瞰図

神田雉子町名主斎藤家三代による編集事業/寛政10年(1798)に出版許可。天保5年(1834)に前編10冊、7年に(1836)に後編10冊刊〜高価な江戸土産/安永9年(1780)刊行の「都名所図会」(京都の名所旧跡の由来の解説と挿し絵)の影響〜名所図会のブ−ム起きる/本書で取り上げられた項目は1043件。半数は神社・寺社などの宗教施設。自然景観や行事・逸話などが取り上げられる/挿し絵は754件〜俯瞰図

▼

資料1へ

▼

資料2へ

▼

資料3へ

|

3.江戸観光(江戸ブランド)の発信地 |

▼

年表 1へ |

(1)芝居町 | 江戸三座〜木挽町(銀座)の森田座、堺町(現日本橋人形町)の中村座、葺屋町(日本橋堀留町)の市村座/宮地芝居〜寺社境内地や盛り場で小屋掛けの興行/桟敷(1日過ごすには1両2分必要〜芝居茶屋)・切落し/役者の給金高騰により興行収入が減ると、切落しを削減して桟敷席増設〜高級化進展/歌舞伎番付〜顔見世番付、辻番付(ポスタ−)、役割番付(興行前の冊子)、絵本番付(興行後の冊子・演目を絵にしたもの) (2)盛り場 両国広小路・上野広小路〜橋のたもとや寺社の門前/隅田川(5/28〜8/28は納涼船が許される・花火も可)/吉原/芝居・見世物・相撲・揚弓場・落語・講釈・浄瑠璃・曲馬・軽業・手品などの興行場/高級料亭〜浅草山谷の八百善・深川の平清・王子の扇屋・根岸の百川/和菓子〜桜餅・幾世餅・米饅頭 (3)寺社  江戸出開帳(居開帳)〜観光旅行の疑似体験(旅の危険性)/札所めぐり(江戸市中の寺社を様々なパタ−ンで回る)/御府内88ケ所。山の手33ケ所。江戸六地蔵〜増設の傾向(寺社側の思惑)/隅田川七福神〜向島百花園の佐原鞠塢が企画

江戸出開帳(居開帳)〜観光旅行の疑似体験(旅の危険性)/札所めぐり(江戸市中の寺社を様々なパタ−ンで回る)/御府内88ケ所。山の手33ケ所。江戸六地蔵〜増設の傾向(寺社側の思惑)/隅田川七福神〜向島百花園の佐原鞠塢が企画(4)建築物 江戸城〜城内見物の例もあり(木札携帯)/大名屋敷〜観光客の領主屋敷。地元の有名神仏勧請/大名行列/大丸・越後屋(三越)〜記念に手拭い購入 (5)江戸土産 寺社の守り札〜境内が土産物販売所/錦絵/名所絵は江戸土産用に製作/浅草海苔

|

▼

年表1へ

▼

年表2へ |

TOP

Menuへ | |

| お問合せ| プライバシーポリシー|神田明神HP |

| >>前画面に戻る場合は「戻る」ボタン |