|

|

| 1.錦絵と浮世絵 |

| ▼ 年表へ |

(1)浮世絵のはじまり

(1)浮世絵のはじまり江戸時代の風俗画/浮世絵は肉筆画と版画に大別/浮世絵版画は単色刷と多色刷  (2)錦絵の誕生

(2)錦絵の誕生錦絵とは明和期に江戸で成立した多色刷浮世絵木版画/大小摺物という一枚摺の絵暦の競作/多色刷り版画の技法が試される/多色刷り木版画の絵暦がブームとなり、それに鈴木春信が工夫を重ねて錦絵というジャンルが生まれた。画題は当時の美人など |

| 2.錦絵の種類 |

| ▼ 年表へ |

|

(1)美人画 女性の美しさを強調して描いた絵/水茶屋の女性や吉原遊女がモデル/時代ごとの理想的な女性の美を描く/浮世絵師鈴木春信/鳥居清長・喜多川歌麿  (2)役者絵

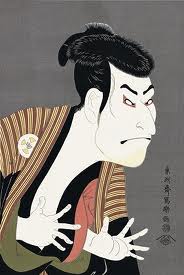

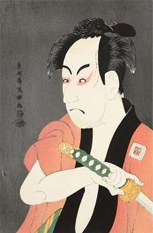

(2)役者絵歌舞伎役者がモデル/容貌上の特徴を描き分ける似顔絵/上半身をクローズアップした大首絵/東洲斎写楽  (3)風景画

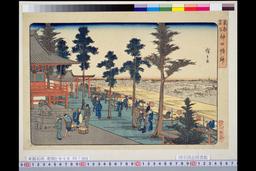

(3)風景画名所絵/葛飾北斎の富嶽三十六景/歌川広重の東海道五拾三次/広重の名所江戸百景〜安政2年(1855)に大地震で江戸大被害。3年から没する5年までの間に描いた江戸名所 (4)外国人が画題 幕末に入ると開国により江戸の町でも外国人の姿が増える/錦絵の題材に〜ペリーの顔が描かれる/観光名所・愛宕山見物の外国人を描いた錦絵 |

| 3.錦絵の制作方法 |

| ▼ 年表へ |

|

(1)文化人のブレーン 版元のプロデューサーの指揮で制作/絵師・彫師・摺師の共同作業/アイデアを出すのは町人の知識人、旗本・御家人、江戸留守居役〜狂歌・俳諧サロンのメンバー  ◇◇◆◇◇

◇◇◆◇◇ (2)出版許可制 隠居大名の悠悠自適/家臣たちの御庭拝見/町人も農民も/寺院の庭 (3)改印の変遷 寛政3年(1791)より改印が錦絵に刷り込まれる/問屋仲間行事による検閲から絵双紙掛名主による検閲へ/極印のみ→名主印→検閲年の十二支と月の数字が組み合った年月印 |

| 4.錦絵の販売 |

| ▼ 年表へ |

|

(1)販売方式 版元が店舗で売る/絵双紙問屋や絵双紙屋の店頭で市販/貸本屋に卸す (2)江戸土産  江戸の名産品として諸国への土産/芝大神宮の門前町三島町は絵双紙屋が軒を並べる町/東海道に近く大名藩邸も集中〜旅人、江戸藩邸詰藩士向けの土産物/錦絵の版元は日本橋に店を構えることが多い/江戸名所を取り上げた広重の絵は、地方から出てきた者を購買層として想定して描いた?〜地方の旧家に多数残されている事例が…

江戸の名産品として諸国への土産/芝大神宮の門前町三島町は絵双紙屋が軒を並べる町/東海道に近く大名藩邸も集中〜旅人、江戸藩邸詰藩士向けの土産物/錦絵の版元は日本橋に店を構えることが多い/江戸名所を取り上げた広重の絵は、地方から出てきた者を購買層として想定して描いた?〜地方の旧家に多数残されている事例が… (3)広告効果

(3)広告効果江戸のメディア/画題となることで店のPR/越後屋呉服店など (4)歌麿・写楽をバックアップした蔦屋重三郎 水茶屋で給仕する女性や吉原遊女が歌麿のモデル、歌舞伎役者が写楽のモデル/遊郭や水茶屋の営業成績アップ/蔦屋が遊郭や芝居の興行主などに話を持ちかける?  |

| 5.絵地図の出版 |

| ▼ 年表へ |

(1)江戸大絵図から切絵図へ

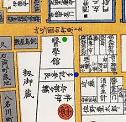

(1)江戸大絵図から切絵図へ一枚版で江戸全体を俯瞰したもの/江戸を地域別に描いた切絵図は江戸中期以後に刊行/麹町6丁目の尾張屋清七が板元の尾張屋版が最も流布(嘉永2年(1849)が最初の板)/同10丁目の近江屋五平(近吾堂)の板行(弘化年間)に刺激を受けて開板〜近江屋は元々、近隣の番町の繁雑した武家屋敷の住居案内を目的に開板。 (2)切絵図の表記方法 武家地は白。寺社地は赤。町人地は灰色/家紋があるのが上屋敷。■は中屋敷。●は下屋敷/見やすさを最優先〜観光客のお土産 |

|

| TOPMenuへ ▲ 先頭へ ▼ 年表へ |

| お問合せ|プライバシーポリシー|神田明神HP |

| >>前画面に戻る場合は「戻る」ボタン |