明神塾4回レジュメ

明神塾4回レジュメ

|

「江戸食文化と江戸文芸」・第4回 江戸の出版

〜書店と貸本屋>〜

2014年9月17日

安藤優一郎

|

|

◆

本講座の趣旨 |

|

日本文化の源流は江戸時代にさかのぼると言っても過言ではないでしよう。今期は食と文芸をテーマとしたミニ講座に加えて、タイトルにちなんだゲストとの対談を通じ、皆さんを魅力あふれる江戸文化の世界にいざないます。

|

|

はじめに |

|

江戸は識字率の高さにより大衆レベルにまで書籍が普及した時代ですが、その担い手となったのが、出版業者そして書店・貸本屋でした。江戸の書籍事情をご紹介します。

|

|

1.活字本から版木本へ |

(1)活字印刷の伝来

戦国時代に西洋式の活字印刷・キリシタン版伝来/キリスト教関係の書物がローマ字や仮名文字で/朝鮮出兵で朝鮮銅活字が伝来/勅命により古文孝経の印刷(慶長勅版)/天皇・将軍・知識人による出版活動〜『貞観政要』『大平記』『徒然草』

(2)版木彫刻による製版印刷の普及

活字印刷は普及せず/日本は草書体なので活字では不便/百部ほどの少部数の印刷ならば活字印刷、数百部なら木版による製版印刷が便利

|

|

2.江戸初期の出版

|

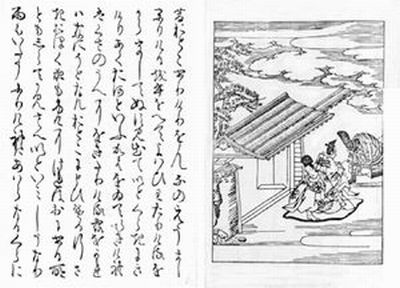

(1)出版業の誕生

上方で出版業者登場/仏書の出版が寺院から出版業者の手に/かな交じりの仏典解説書も増加/写本や漢籍で読まれた医学書や仏書、歴史書、源氏物語などの古典が続々と出版/仮名草子などの小説類や俳諧書、浄瑠璃本の刊行〜読者層の拡大。書物の大衆化

(2)浮世草子の大流行

遊郭や芝居街を舞台に町人の生活を描いた作品/享楽的な生活を描いた好色物/町人の経済生活を描いた町人物/義理堅い武士気質を描いた武家物/庶民が読者層で売れ筋

(3)ベストセラー作家の井原西鶴

俳諧師として名を挙げる/好色一代男/日本永代蔵/世間胸算用/武道伝来記

(4)重宝記の需要

日常生活に必要な知識を集めた簡易な百科事典/ハウツーものが百花繚乱/売れ筋だが、乱立した結果共倒れ/◎◎大成が出れば◎◎集成が出る

(5)海賊版の横行

重板〜他版元の書物と同じものを出すこと/類板〜少し変えただけで出版すること/重板・類板禁止を版元が申し合わせ/出版仲間の結成へ

|

|

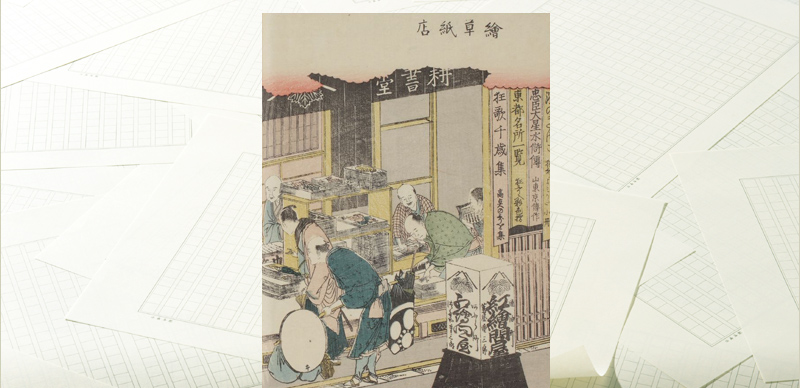

3.江戸の本屋 |

(1)京都の版元の江戸出店

幕府の御書物師・出雲寺和泉掾/昌平坂学問所の編纂物の刊行を請け負う/鶴屋喜右衛門/浄瑠璃本など様々なジャンルの本を出版/元禄期までは江戸市場を独占

(2)江戸生まれの版元登場

松会市郎兵衛は武艦・浄瑠璃本を出版/鱗形屋孫兵衛は絵入り読み物の草双紙・大人向け草双紙の黄表紙出版/須原屋茂兵衛は武艦・絵本・専門書出版/蔦屋重三郎による鱗形屋版吉原細見の販売/吉原細見の版元に〜分かり易さで市場独占/遊郭を舞台の洒落本・恋愛小説の人情本にも進出/出版プロデューサーとしてメディア界の寵児に/歌麿を支援

(3)二つの書物問屋

上方で刊行された本を取り扱う書物問屋〜専門書や教養書類など/江戸で出版された書物(地本)を取り扱う地本問屋/大衆向けの草双紙、浄瑠璃本・浮世絵などの出版・販売をおこなう/書物・地本問屋仲間の結成/版権を互いに認め合う/仲間から選ばれた行事による出版前の検閲〜類板・重板、出版統制令違反事項がないか調査

|

|

4.江戸の貸本屋 |

(1)本の価格の高さ

貸本屋から借りて読むのが普通〜本(数千円〜一万円が普通)の購買層は経済力ある者に限定/江戸で656人。お得意先が170〜80軒/新刊本でレンタル料24文。旧刊で16文

(2)貸本屋の取り扱い商品

禁書類を含めた写本類〜版本に出来ない御家騒動もの/人情本や春画/武士も借りる。

|

|

5.江戸の出版統制 |

(1)統制の開始

享保7年(1722)の出版統制令/世間を惑わす内容、時事問題、徳川家に関する内容の書物の出版禁止/奥書に作者と版元名を記すこと義務化/版元仲間による自主規制/寛政改革時の取り締まり〜洒落本の山東京伝手鎖、版元の蔦屋は重過料/絵入り読本改掛名主

(2)禁書

時事問題や徳川家に関する書物の出版禁止(特別の理由あれば願い出させて許可)/写本で流布/絵図や武鑑類などの売れ筋の書籍も、幕府の許可なしでの出版不可

|

|

|

.jpg)

◇◆◇

|