|

|

|

「江戸食文化と江戸文芸」・第3回 江戸の酒造り 〜清酒と濁酒〜 2014年7月16日 安藤優一郎 |

| ◆ 本講座の趣旨 |

日本文化の源流は江戸時代にさかのぼると言っても過言ではないでしよう。今期は食と文芸をテーマとしたミニ講座に加えて、タイトルにちなんだゲストとの対談を通じ、皆さんを魅力あふれる江戸文化の世界にいざないます

日本文化の源流は江戸時代にさかのぼると言っても過言ではないでしよう。今期は食と文芸をテーマとしたミニ講座に加えて、タイトルにちなんだゲストとの対談を通じ、皆さんを魅力あふれる江戸文化の世界にいざないます

|

| ◆はじめに |

| 清酒は江戸時代に誕生しましたが、濁酒も造られ続けました。江戸の清酒と濁酒の醸造状況をご紹介します。 |

| 1.濁酒から清酒へ |

|

(1)鎌倉・室町期の酒造業

商品としての酒/京都や奈良に造り酒屋が続々誕生/酒屋が高利貸しを兼ねる

(2)清酒の誕生 僧坊酒と寺院経営/南都諸白という清酒/ヨーロッパ人が見た日本の飲酒習慣 |

| 2.上方酒造業の発展 |

(1)西高東低の経済構造

江戸という大市場/生産技術の格差/下り物という高級品/上方商人の荷受け問屋が江戸で店を構える/新川の下り酒問屋復

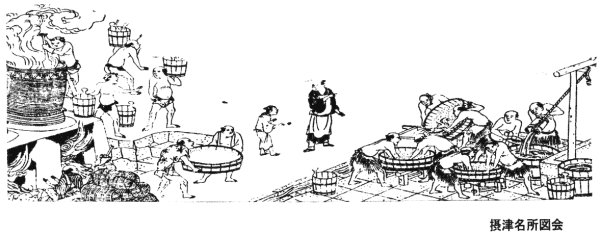

(2)江戸積摂津・和泉十二郷酒造仲間の結成

摂津大坂三郷と伊丹・池田・尼崎・伝法・今津・西宮・上灘・下灘・北在・兵庫・和泉堺郷/寒造りの製法と高度な精米が可能な水車を導入/江戸積に好都合な大坂湾岸沿いに展開/下り酒が樽廻船で江戸に百万樽送られる

(3)酒造制限と米価調整

酒造株の設定/運上・冥加金の徴収/米価調節と酒造奨励・制限令/副産物の米糠は肥料、酒粕は焼酎・味醂に

摂津大坂三郷と伊丹・池田・尼崎・伝法・今津・西宮・上灘・下灘・北在・兵庫・和泉堺郷/寒造りの製法と高度な精米が可能な水車を導入/江戸積に好都合な大坂湾岸沿いに展開/下り酒が樽廻船で江戸に百万樽送られる

(3)酒造制限と米価調整

酒造株の設定/運上・冥加金の徴収/米価調節と酒造奨励・制限令/副産物の米糠は肥料、酒粕は焼酎・味醂に

|

| 3.江戸の酒屋 |

| (1)酒の展開 下り酒問屋から仲買を通して小売り酒屋へ/京都・大坂の小売り酒屋は板看板酒屋/江戸の小売りは升酒屋 (2)江戸の升酒屋 樽売りではなく升売りが主流/神田鎌倉河岸の豊島屋/幕府勘定所御用達も勤める (3)飲酒方法 貧乏徳利と江戸遺跡/正式の膳では銚子、宴席は燗徳利/京都大坂では料理屋でも銚子 |

| 4.関東御免上酒の試造 |

(1)江戸地廻り経済圏の育成

上方依存経済構造から脱却/江戸周辺地域の経済力向上目指す/菜種など商品作物奨励

(2)寛政改革と関東御免上酒の試造

酒造制限令の発令/下り酒の江戸入津制限/江戸地廻り酒の奨励/寛政2年(1790)に武蔵・相模国の豪農に上級酒(関東御免上酒)3万樽の試造を命じる

(3)上酒試造の顛末

上方の酒造技術導入/霊岸島・茅場町・神田川で小売り開始/品質と味が不評のため失敗/江戸入津制限の撤回と中国酒の台頭

(2)寛政改革と関東御免上酒の試造

酒造制限令の発令/下り酒の江戸入津制限/江戸地廻り酒の奨励/寛政2年(1790)に武蔵・相模国の豪農に上級酒(関東御免上酒)3万樽の試造を命じる

(3)上酒試造の顛末

上方の酒造技術導入/霊岸島・茅場町・神田川で小売り開始/品質と味が不評のため失敗/江戸入津制限の撤回と中国酒の台頭

|

| 5.江戸地廻り酒の発展と飲酒量の増大 |

| (1)関東酒造業の展開 関東豪農の江戸進出/酒造業への資本投下/上酒試造のインパクト/連年の豊作による米価の低落傾向/酒造業への進出 (2)居酒屋の急増 関東農村を対象とする樽売り・升売り人という名の小売人の調査(天保15年(1844))/居酒屋という販路の拡大/飲酒量の増加/江戸での濁酒醸造と販売 |

| 6.江戸濁酒業の展開 |

|

(1)農村への濁酒業浸透

地主が副業的に醸造〜主に自家用/一回で仕込めるため短期間で簡易に醸造可能/やがて一般の農民も自家用のみならず販売用として醸造〜主に農民は濁酒を飲む

(2)江戸町方の濁酒醸造状況

天保8年(1837)、江戸には1863人の濁酒造り人(1人あたり平均20石)→酒造制限令により124人のみ醸造許可/安政2年(1837)、江戸には459人の濁酒造り人(1人あたり平均50石)、計2〜3万石/清酒の小売り人が濁酒造り禁止を嘆願/濁酒造り人は零細経営の者が升単位で売るだけ。購買層も暑さ寒さを凌ぐために買う貧窮者に過ぎず、小売り人の利益を侵害するレベルではないと主張し、嘆願却下を申請→濁酒醸造維持の裁可

(3)濁酒の効果

清酒が正米使用、濁酒は悪米(小米・砕米)使用/発酵の進んでいない酸の強い荒い酒だが、農作業に必要な栄養分を吸収するのには有効/日常的な飲み物に

|

| お問合せ|プライバシーポリシー|神田明神HP |

| >>前画面に戻る場合は「戻る」ボタン |