江戸食文化と江戸文芸 明神塾 レジュメ 1

江戸食文化と江戸文芸 明神塾 レジュメ 1

|

江戸の食生活

〜多彩な調味料〜 |

|

◆講座の趣旨 |

日本文化の源流は江戸時代にさかのぼると言っても過言ではないでしよう。今期は食と文芸をテーマとしたミニ講座に加えて、タイトルにちなんだゲストとの対談を通じ、皆さんを魅力あふれる江戸文化の世界にいざないます。

◇◆◇はじめに◇◆◇

江戸の料理を多彩にした食品として調味料の存在は欠かせません。調味料としては醤油、味噌、酢、塩、鰹節があります。江戸の食生活の彩を増した調味料の歴史を紐解きます。

|

|

1.醤油 |

|

(1)関西の薄口醤油

醤油発祥の地・紀州熊野/薄口醤油発祥の地・播磨龍野/大豆と小麦を同量用いて醸造/料理の素材の色や風味を生かすため、着色が抑えられる/下り醤油が江戸市場を席巻/東海地域では多量の大豆と少量の小麦で醸造された溜醤油が主流

(2)関東の濃口醤油

発酵と熟成を十分に行う製法/香りや色の濃さが特徴で最中の生臭さを消すのに役立つ/蕎麦・うどんの汁やウナギのタレ/関西産の薄口醤油を圧倒、江戸に入る醤油の9割以上が関東産の濃口醤油

(3)関東醤油業の発展

野田・銚子の場合、大豆・小麦を近隣の北総台地から大量に確保できるため大量醸造も可能/利根川・江戸川という水運の便/品質の保持、価格の安定化につながる/野田と銚子の江戸市場での覇権争い

|

|

2.酢 |

|

(1)酢の活用法

野菜の酢漬け/生魚を細く切って酢に浸す膾/わさびや生姜と合わせて刺身に付ける合わせ酢/酢、酒、醤油を合わせた三倍酢

(2)粕酢の台頭

握りずしの大流行による酢の大需要/知多半島で盛んだった酒粕を原料とする粕酢造り/尾張など中国酒の停滞による酢造りへの参入/低コストでの醸造が可能

|

|

3.塩 |

|

天日製塩・直煮/塩浜から塩田へ/揚浜塩田から入浜塩田へ/瀬戸内海沿岸の製塩地

(2)江戸の塩

江戸城への塩の供給源は行徳〜小名木川の開削/元禄の頃より瀬戸内海産の安価な下り塩が江戸市場を席捲/下り塩問屋、下り塩仲買問屋が日本橋川岸の北新堀に店を構える/関東地域で製塩された塩は地廻り塩と称される

(3)塩の消費

調味料・添加物/味噌や醤油の原料/漬物、塩魚、塩漬/農作物の肥料、医療品

|

|

4.砂糖 |

(1)国産砂糖

輸入品の唐砂糖/奄美・琉球の黒砂糖/讃岐・阿波の白砂糖/菓子の原料・料理の調味料としての需要拡大

(2)国産化の流れ

藩による製糖業の奨励/讃岐の白砂糖誕生/武蔵国大師河原村名主の池上幸豊による砂糖黍栽培

藩による製糖業の奨励/讃岐の白砂糖誕生/武蔵国大師河原村名主の池上幸豊による砂糖黍栽培

|

|

5.味噌 |

|

(1)味噌の歴史

米味噌・豆味噌・麦味噌/手前味噌/おかずから味噌汁/調味料としての需要の大きさ

(2)江戸の味噌

上方と異なり買うのが基本/江戸の甘味噌〜米麹をふんだんに使った甘口味噌/江戸近郊で作られた田舎味噌〜麦麹で作られた赤味噌/仙台味噌は辛口味噌で大井の仙台藩下屋敷で作られる

|

|

6.鰹節と昆布 |

(1)鰹節

カツオ漁の展開/室町時代に生まれた鰹節/紀州・土佐での技術革新/大坂から江戸に運ばれた鰹節はさらに黴付けと乾燥を繰り返して、香りの高い鰹節に

(2)昆布

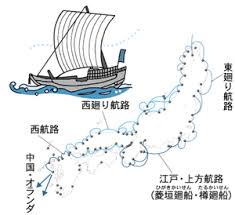

三陸以北にしか自生せず/西廻り航路の船により、東北産の昆布が大坂に運ばれる/だし。あるいは塩昆布などに加工/精進料理に使用される

|